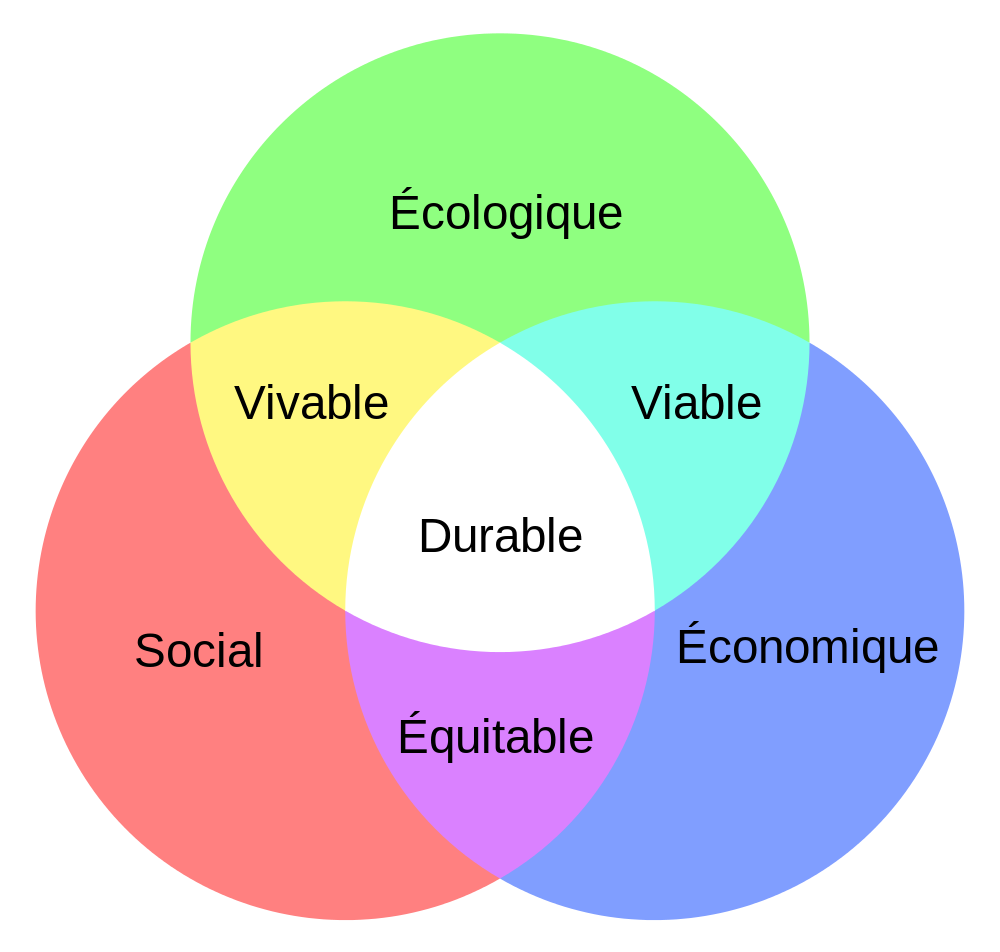

Voici quelques propositions pour pratiquer une apiculture durable :

Cellules de reines

Les laisser vivre, elles permettent de remplacer très rapidement la reine si elle meurt et favorisent la multiplication de la colonie. Cela offre aussi une plus grande compétitions entre reines naissantes, ainsi seule la plus vigoureuse survivra.

En cas de division, des reines seront déjà prêtes à éclore.

A l'inverse, créer des reines à la chaîne (picking), en conservant toutes celles qui naissent, conduit à faire survivre aussi les reines de mauvaise qualité qui n'auraient eu aucune chance de survivre naturellement.

Cellules de mâles

Les laisser vivre, elles favorisent la variété génétique, offrant une plus grande compétitions entre mâles quand une reine se fait féconder. Ainsi elle a plus de chance d'être fécondée par des mâles de bonne qualité. De plus ils participent à la bonne vie de la colonie en la réchauffant (et par d'autres effets non encore découverts ?).

Essaims naturels

Les laisser essaimer, les apiculteurs (dont vous) ont ainsi plus de chance d'obtenir des essaims pour créer de nouvelles colonies, et cela permet de rémérer (renouveler la reine) de votre ruche sans rien avoir à faire. Vous aurez ainsi une reine toute jeune dans la ruche qui a essaimé ; si vous avez conservé les cellules de reine comme expliqué ci-dessus, de nouvelles reines ne tarderont pas à éclore si ce n'est déjà fait, raccourcissant au minimum le délai avant qu'une nouvelle reine fécondée commence à pondre ses 1000 à 3000 oeufs / jour.

Varroa

Non, il ne va quand même pas écrire qu'il faut les laisser vivre ?! Et si, laissons les vivre sans mettre de pesticide dans la ruche. Maintenir artificiellement une colonie particulièrement sensible

au varroa empêche la nature de faire émerger des abeilles résistantes.

Les colonies trop infestées essaiment pour se débarrasser d'un bon nombre de varroas. Les apiculteurs (dont vous) auront ainsi plus de chance d'obtenir des essaims suffisamment sains pour créer de nouvelles colonies.

Un parasite ne survit que s'il ne tue pas tous ses hôtes. Autrement dit, les varroas ont on besoin vitale qu'il y ait des abeilles ! Un équilibre se forme donc naturellement entre l'optimum de varroas par ruche et l'optimum d'abeilles pour faire vivre ces parasites.

Les produits utilisés pour détruire les varroas perdent progressivement leur efficacité car les varroas deviennent résistants. Traiter chimiquement sur le long terme des populations est une voie sans issue. Cela aurait seulement pu être une solution temporaire.

Faisons confiance aux abeilles pour trouver des solutions contre les varroas. Certaines colonies à miel sauvages savent y résister.

Insémination des reines

Laissons aux reines le "plaisir" de s'accoupler avec 10 à 20 mâles, et surtout de les choisir suivant leurs qualités. Elles sont les mieux placées pour en juger.

Variété génétique

Des mâles en grand nombre, de provenances locales variées. Des reines locales issues d'une compétition naturelle. Des accouplements basés sur la qualité des mâles. C'est ainsi que la nature a permis aux abeilles de vivre des millions d'années.

Une

femelle s'accouple avec plusieurs mâles. En permettant à l'espèce d'accroître la diversité génétique de sa descendance, ce phénomène permet de renforcer ses capacités d'adaptation vis-à-vis de son environnement et de contribuer ainsi à sa survie.

Ouverture des ruches

N'ouvrons jamais les ruches pour observer la santé et la population, cela évite de refroidir le couvain et nous n'avons pas besoin de les nourrir pour compenser cette perte de calories.

L'observation de la planche d'envol (cf. livre "Au trou de vol") devrait suffire.

Récolte de miel

La récolte peut s'effectuer sans ouvrir la ruche en glissant

depuis l'extérieur le

chasse-abeille sous la hausse par différents mécanismes existants (si

vous connaissez les références ajoutez des commentaires), puis en prélevant

la hausse le lendemain.

Leur laisser la quantité de miel dont elles ont besoin pour l'hiver en leur laissant une hausse pleine, ou en faisant la récolte après l'hiver et non avant. La richesse de cette nourriture leur apporte le maximum de résistance pour combattre leurs varroas et maladies.

On fait moins de pots de miels, mais on en fera encore l'année suivante !

Nourrissage

Favorisons la végétation (mellifère) sauvage et locale, fauchons au lieu de tondre, etc... convainquons nos voisins et mairies de faire de même... cela permet aux abeilles de manger à leur faim. C'est le B-A-BA de la vie sur terre et cela fonctionne à merveille.

Réservons le sucre candi et les sirops pour les confiseries humaines, et la levure de bière pour nos bouteilles. C'est une nourriture trop pauvre pour être donnée à une abeille.

Froid et ventilation

L'humidité favorisant maladies et champignons, une aération large en

bas, et éventuellement en haut pas des trous qu'elles peuvent obstruer

si elles le souhaitent, semble utile toute l'année.

Le froid l'hiver a des avantages : il stoppe les pontes, donc stoppe les possibilités de reproduction du varroa ; les abeilles réduisent leur activité au seul chauffage du centre de l'essaim donc se reposent autant que possible (et vivent plus longtemps au printemps?). La reine ne pondant plus elle se repose (et vit aussi plus longtemps?).

Donc inutile de calfeutrer les ruches, les abeilles ont toujours su se débrouiller seules face au froid et à un passage d'air raisonnable.

Maladies et parasites

La variété génétique est un foisonnement de solutions possibles contres maladies et parasites. Certaines lignées disparaissent, d'autres sont favorisées. Cela permet la survie et l'évolution de l’espèce.

Multiplication des colonies à très grande échelle

La production française de miel a été divisée par 3 en quelques années. Le nombre de ruches et d'apiculteurs professionnels s'effondre. Les calamités se multiplient (maladies, parasites, pesticides, rareté de la flore).

La multiplication des colonies à grande échelle est donc indispensable. Pour y arriver, les techniques de duplication et de de division de ruches sont secondaires. On multiplie avant tout les colonies par un traitement de fond durable : former de nombreux amateurs à l'apiculture, implanter des ruches en de multiples endroits afin de réduire les risques et d'exploiter au mieux les ressources, sensibiliser le public et les enfants, re-semer des fleurs (mellifères) et replanter des espèces végétales variées et locales, bannir les pesticides de ses achats, recueillir tous les essaims qui se présentent, poser de multiples ruches pièges...

Conservatoire de ruches libres

Laisser

une partie de ses ruches vivre sans aucune intervention humaine. Ni nourrissage, ni ouverture, ni traitement, ni protection contre le froid, ni récolte... Simplement y mettre un essaim nu ou sur cadre, puis le laisser totalement autonome durant toutes les années où il vivra. Il peut s'agir de ruches classiques, avec ou sans cadre, ou mieux de simples caisses de formes diverses sans cadre.

Si une colonie meurt, la remplacer par un nouvel essaim, ou attendre qu'un essaim revienne spontanément, et persévérer.

N'ayant pas besoin d'accéder à ces ruches, elles peuvent être placées dans n'importe quel endroit (dans un arbre, sous l'avancée d'un toit...), éventuellement éloignées de votre rucher.

Vous découvrirez de nombreux intérêts à cette démarche : le plaisir d'observer des insectes sauvages ; avoir un groupe témoin montrant les chances naturelles de survie face au varroa et pesticides ;

remettre en question les certitudes apicoles si une bonne partie d'entre elles survit ; apprendre à observer le comportement de colonies seulement par la planche d'envol ; obtenir des essaims 100% naturels que vous pourrez récupérer pour de nouvelles ruches libre ou pour votre rucher ; et bien sûr

obtenir des souches résistantes ! (Voir

Conservatoire de ruches libres)

ALTERNATIVE A CES PROPOSITIONS DURABLES

Si vous n'êtes pas convaincu par tout ce qui précède, alors suivez les conseils apicoles largement répandus, à court terme cela marche très bien (mais à moyen et long terme...) :

- importez des reines et essaims (et leurs maladies/parasites)

- élevez des reines à la chaine

- inséminez les artificiellement

- faites des lignées génétiquement identiques

- ouvrez la ruche tous les 10 jours

- nourrissez : à chaque ouverture de ruche, à chaque division de ruche, avant l'hiver, au début du printemps, quand la pluie se prolonge...

- prenez une bonne partie du miel

- détruisez les cellules de mâles et les cellules royales

- ignorez les essaims sauvages, ils sont peut-être couverts de varroas et porteurs de maladies, en tout cas ce n'est pas rentable de les récupérer. (Il y a cependant des apiculteurs qui souhaitent récupérer des essaims :

Au secours un essaim !!!)

- traitez 1 (à 2) fois par an contre le varroa

- dénoncez les apiculteurs qui ne traitent pas leurs ruches

- croisez les doigts pour que l'apiculture ne s'effondre pas encore plus...

Voir aussi :

- Nichoir pour abeilles à miel sauvages (abeilles mellifères

- Participez à la conservation d'abeilles noires résistant au varroa, ou à leur émergence

- et :

Apiculture durable,

Cellule Royale,

Conservatoire,

Division,

Essaim,

Génétique,

Maladie,

Mâle,

Miel,

Multiplication,

Nourrissage,

Parasite,

Récolter,

Reine,

Rémérer,

Ruche piège,

Traitement,

Varroa